Streit mit Zundel

"Ist das Kulturfenster eine

grün-alternative Propagandatruppe ?"

Konflikte mit der Stadt Heidelberg, ein Beispiel im Jahr 1988

Finanziell und geschäftlich kontraproduktiv waren bei den beginnenden Gesprächen des KULTURFENSTERS ab Mitte der 80er Jahre die sonstigen lokal- und kulturpolitischen Aktivitäten des KULTURFENSTERS: Gentrifizierung, Situation auf den Kinderspielplätzen, Vernetzung der Kulturgruppen, Forderung nach nichtkommerzieller Nutzung öffentlicher Räume usw. usf.

Auch das Engagement des KULTURFENSTERS beim Stadtkulturring spielte keine unwesentliche Rolle bei der Ablehnung durch den OB, Stadtverwaltung und den konservativen Kräften im Gemeinderat . Die Aktivitäten des Stadtkulturrings waren so konfliktträchtig, dass die eine und andere Aktivität nur durch gerichtliche Entscheidungen durchgesetzt werden konnte. Die gespannte Atmosphäre drückte sich u.a. in diesem Plakat des Stadtkulturrings anlässlich des „2. Heidelberger Kulturfrühlings 1986“ aus (siehe oben) . Mit „Sire“ war der Oberbürgermeister gemeint, das Motiv war dem damaligen 100 DM Schein nachempfunden, der Text lehnte sich an ein Zitat Schillers an:

Der Hauptvorwurf der Stadtverwaltung in Gestalt des Oberbürgermeisters war immer wieder, dass sich das KULTURFENSTER politisch einseitig als „Propagandatruppe der alternativen Szene“ (siehe unten) engagiere.

Politik ist schädlich fürs Geschäft:

Die Hand, die einen füttert, in die beißt man nicht !

Wenn man es nach Meinung auch „wohlwollender Kommunalpolitiker*Innen“ politisch zu toll trieb, also Gemeinderat, OB und Verwaltung kritisierte, wurden die „Rädelsführer*Innen“ schon mal in die Hinterzimmer der Kommunalpolitik zitiert um ihnen klar zu machen, dass man „nicht in die Hand beißt, die einem füttern soll…“

Ein Ratschlag, den die Akteure bis Mitte/Ende der 80 er Jahre eher in den Wind schlugen.

STOP and GO zwischen 1984 und 1989

In den Jahren 1984 – 1989 gab es trotz der ständigen Reibereien mit der Stadtverwaltung einige punktuelle Zuschüsse zu den Kinderspielaktionen des KULTURFENSTERS. Die praktischen Angebote für Kinder fanden immer großen Zulauf, da sie innovative neue pädagogische Ideen umsetzen. Das bemerkten sogar die pädagogischen Fachabteilungen in der Heidelberger Stadtverwaltung. Es kam ab 1985 zu ersten „offiziellen“ Kontakten mit der Stadtverwaltung, die zur Förderung von 4 Spielaktionen führten. Für die erste Heidelberger Kinderspielstadt „Mittelalter zum Mitmachen“ (1986) wurde ebenfalls eine Förderung versprochen.

Städtische Türöffner waren der damalige Stadtjugendpfleger und die museumspädagogische Abteilung des kurpfälzischen Museums. Es schien so, als ob die „Kuh vom Eis“ wäre, 1987 sollten weitere Spielaktionen durch die Stadt Heidelberg gefördert werden.

Es kam dann doch anders. Die Stadt verlangte vom KULTURFENSTER, dass der Träger dieser Spielaktionen, also das KULTURFENSTER, überhaupt nicht benannt werden sollte. Es musste so aussehen, als ob es eine reine städtische Veranstaltung sei. Eine Bedingung, die das KULTURFENSTER kategorisch ablehnte. So blieb es zunächst bei einigen wenigen, sporadischen Fördermittel.

„…Seitenwende, ab ca. 1988…“

Erst als sich neue studentische Mitwirkende im KULTURFENSTER durchzusetzen begannen, änderte sich die Tonart gegenüber der Stadt Heidelberg. Die Student*Innen hatten Interesse an der „eigentlichen“ pädagogischen Arbeit, die möglichst auch bezahlt werden sollte und weniger an der „kommunalpolitischen Auseinandersetzung“.

Die neuen Macher*Innen des KULTURFENSTERS wollten fortan vor allem als pädagogische Dienstleister wahrgenommen werden, die im kommunalen Auftrag Projekte für Kinder und Jugendliche arrangierten. Der wachsende Umfang der Arbeit erforderte Professionalisierung, also feste Personalstellen, die natürlich nur über öffentliche Förderung zu finanzieren waren.

Die ewigen politischen Konflikten mit Zundel & Co waren hinderlich, sie mussten ausgeräumt werden. Das KULTURFENSTER distanzierte sich ab 1988 mehr oder weniger von den politischen Traditionen des KULTURFENSTERS, was sich intern in einer Auseinandersetzung anlässlich des 5 jährigen Bestehens des KULTURFENSTERS ausdrückte. Siehe Dokumente unten.

Aber erst mit der neuen Oberbürgermeisterin Beate Weber -Anfang der 90 er Jahre- gelang der institutionelle Durchbruch und damit auch die entlohnte Professionalisierung.

Sommertheater 1988

Tonart und Stil der Stadtverwaltung und des KULTURFENSTERS bei den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen in den 80 er Jahren sprechen für sich. Sie haben, aus heutiger Sicht, durchaus auch unterhaltenden, kabaretistischen Wert. In der unmittelbaren Situation der 80er Jahre war es aber eher zum Heulen. Zumindest bei den Empfängern solcher Schreiben, die weiter unten exemplarisch dokumentiert sind.

Zundel war sich nicht zu Schade, sich bis ins letzte Detail von Vorgängen einzumischen, die eigentlich durch seine gut bezahlte Amtsleiter und Dezernenten hätten erledigt werden können.

Sozialbürgermeister als Sprechpuppe

Gespräche mit dem fachlich zuständigen Sozialbürgermeister folgten meist dem gleichen Schema, wenn es sich um „politisch brisante“ Themen handelte.

Der Bittsteller, also der Verein XY durfte in einem ersten, kurzen Termin sein Anliegen vortragen. Vielleicht 14 Tag später gab es einen zweiten Termin, wo der Spitzenbeamte in Gestalt des Sozialbürgermeister eine schriftlich verfasste Antwort des Oberbürgermeisters verlas. Nachfragen oder ein Gespräch erübrigten sich dann.

Das Sommertheater 1988 drehte sich um zwei Konfliktpunkte:

1. Wie politisch darf eine kommunal finanzierte Jugendarbeit sein?

2. Ist das KULTURFENSTER Mitglied im alternativen Förder-und Unterstütungsverein „SELBSTHILFE NORDBADEN e.V.“ ? Und: darf die Stadtverwaltung aus der Förderung des KULTURFENSTERS durch diesen Verein darauf schließen, dass das KULTURFENSTER nun eine „Propagandatruppe der alternativen Szene sei?

Während der erst genannte Konfliktpunkt (…politisches Engagement…) durchaus ein ernsthafter Streit wert war, war der zweit genannten Konfliktpunkt unnötig, da das KULTURFENSTER durch eine wahrhafte und standfeste Positionierung sich nicht die Blöße einer falschen Aussage hätte geben müssen.

Diese Fragen erledigten sich dann mehr oder weniger von selbst, da diese Auseinandersetzung in der untergehenden Zundelära Ende der 80 er Jahre stattfand, die dann bekanntlich 1990 mit der Wahl von Beate Weber zur Oberbürgermeisterin ihr Ende nahm. Im nun heraufziehenden neuen „Land des Lächelns“ war dann aber auch nicht alles Gold, was gänzte….

Das KULTURFENSTER als Propagandatruppe

der alternativen Szene?

Wie politisch darf Jugendarbeit sein?

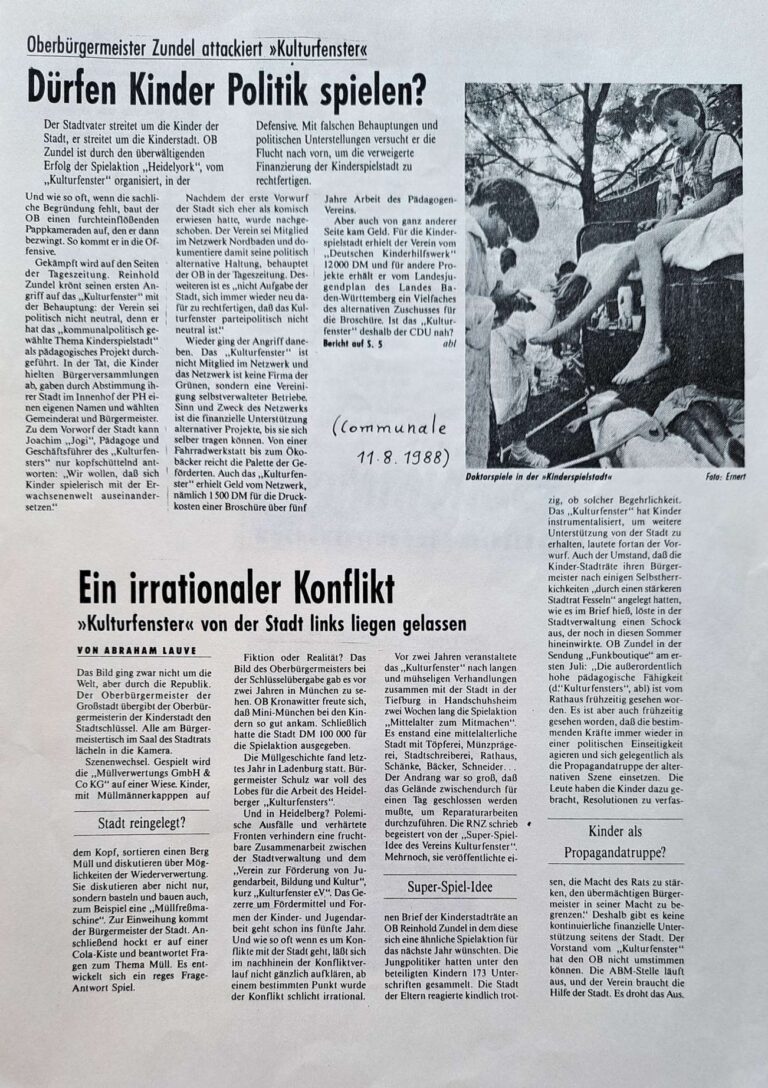

Der Kern der Auseinandersetzung mit der Stadt Heidelberg beschreiben folgende Beiträge in der COMMUNALE, der alternativen Stadtzeitung, die heute nicht mehr existiert.

Politische Einseitigkeit?

Der Hauptvorwurf der Stadtverwaltung in Gestalt des Oberbürgermeisters war immer wieder, dass das KULTURFENSTER sich politisch einseitig engagiert. Gegenüber dem Südwestrundfunk äußerte er sich im Sommer 1988 in diesem Sinne.

1.7.1988, OB Zundel im Südwestrundfunk „Kulturfenster Propagandatruppe der alternativen Szene…“

„Die außerordentlich hohe pädagogische Fähigkeit ist vom Rathaus frühzeitig gesehen worden. Es ist aber auch frühzeitig gesehen worden, daß die bestimmenden Kräfte im KULTURFENSTER immer wieder in einer politischen Einseitigkeit agieren und sich gelegentlich richtiggehend als die Propagandatruppe der alternativen Szene nicht nur verstehen, sondern auch einsetzen(…) Die Leute haben die Kinder dazu gebracht, Resolutionen zu verfassen, die Macht des Rats zu stärken, den übermächtigen Bürgermeister in seiner Macht zu begrenzen…“

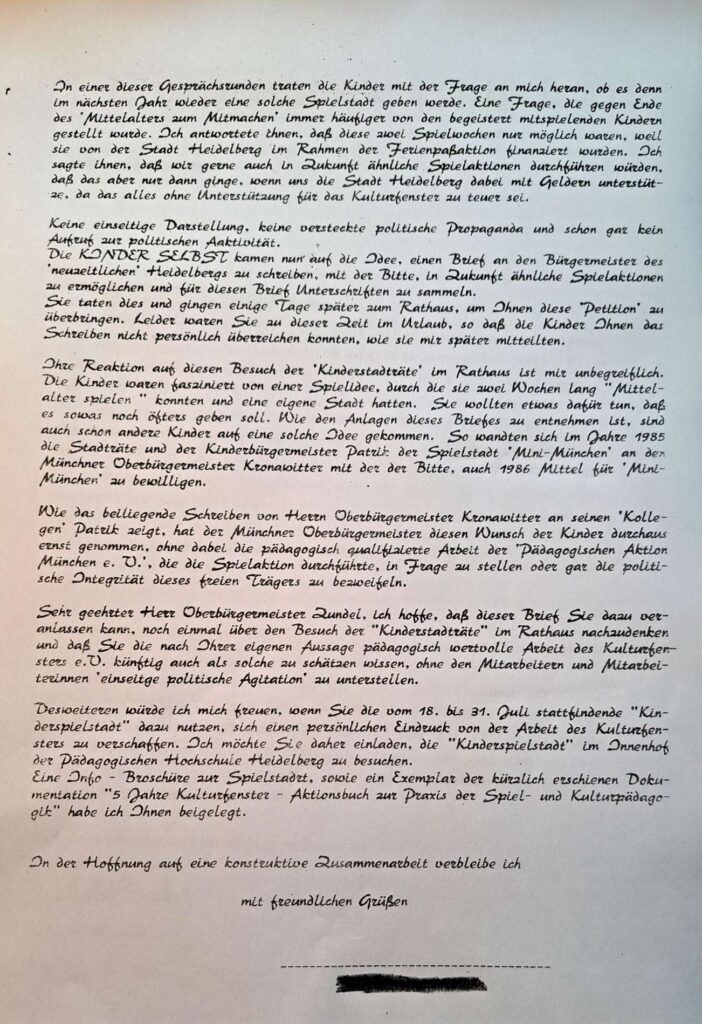

Zundel bezieht sich auf die erste Kinderspielstadt „Heidelyork“ im Jahr 1988, wo die Kinder den Kinderspielstadtbürgermeister absetzten und dann auch noch ins richtige Rathaus in Heidelberg gingen, um OB Zundel zu bitten, Kinderspielstädte in Zukunft zu fördern. Denn die 1988 er Kinderspielstadt fand ohne Unterstützung der Stadt Heidelberg statt.

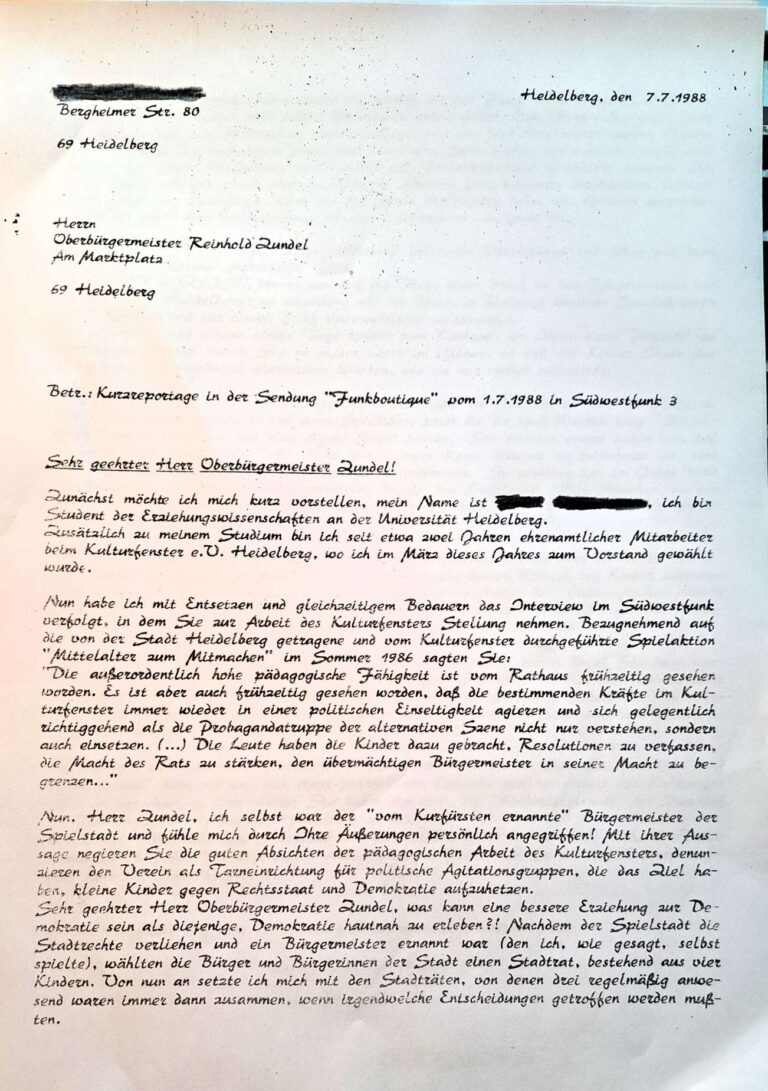

7.7.1988: Der vom Kurfürsten ernannte Kinderspielstadtbürgermeister antwortet seinem Amtskollegen Zundel: „Ich fühle mich persönlich angegriffen“

Gegen die Äußerung des Oberbürgermeisters im Südwestrundfunk nahm ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des KULTURFENSTER e.V., der in der Kinderpielstadt die Rolle des Bürgermeisters spielte, in einem Brief an das Stadtoberhaupt Stellung.

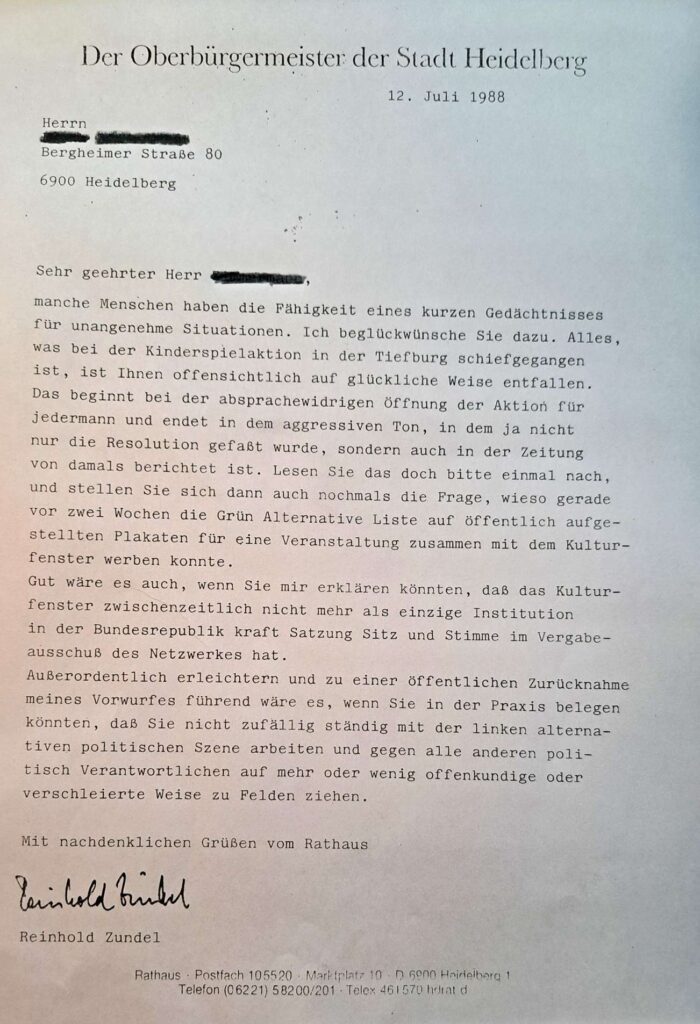

12.7.1988: Antwort Zundel:

„…Sie arbeiten nicht zufällig mit der linken, alternativen poitischen Szene…“

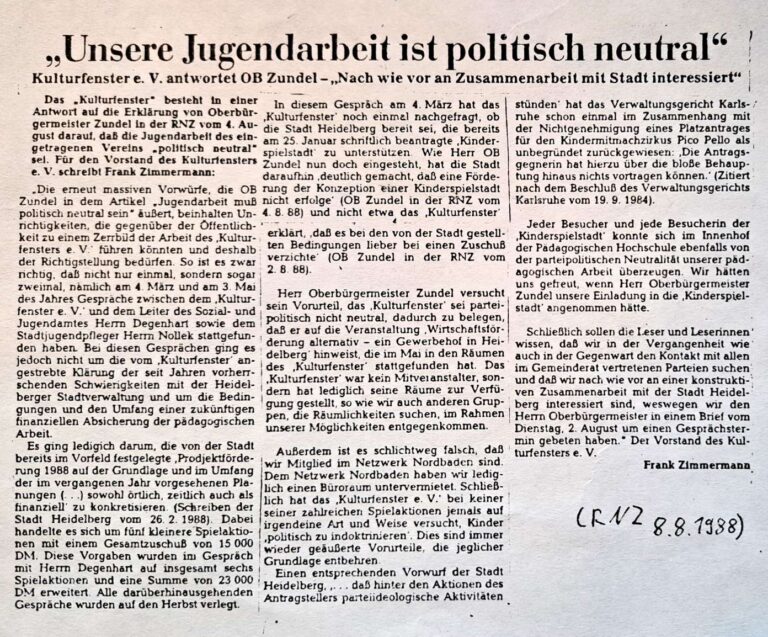

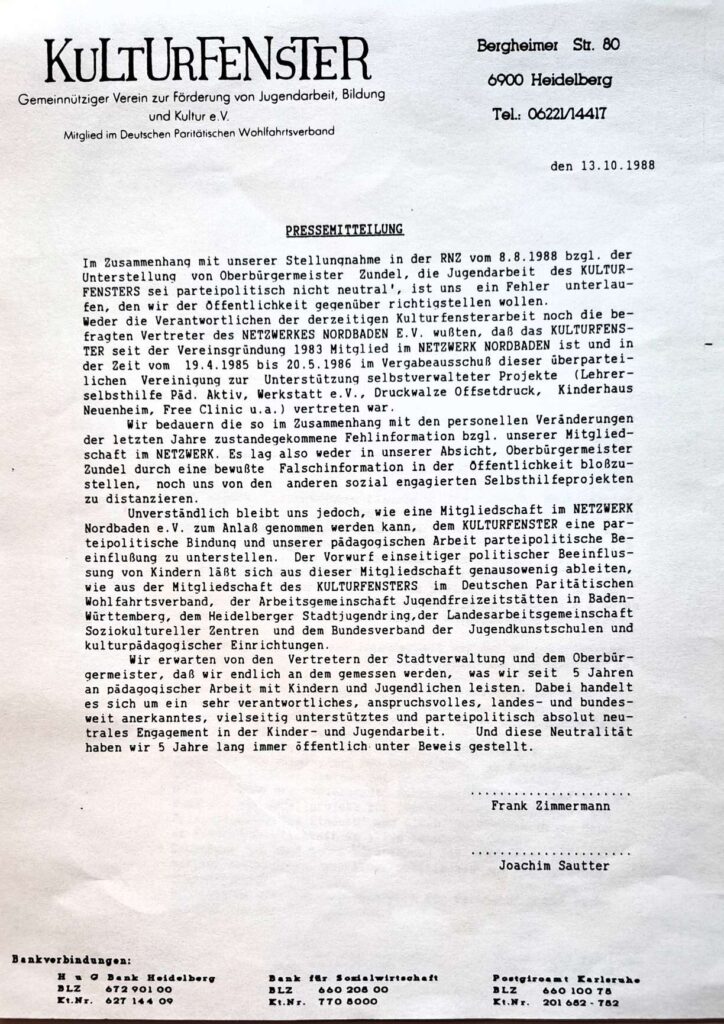

Pressererklärung OB Zundel, 4.8.1988:

Das Kulturfenster sei „parteipolitisch nicht neutral“

Erwiderung Kulturfenster, Presseerklärung, 8.8.1988:

Die politischen Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage.

August 1988:

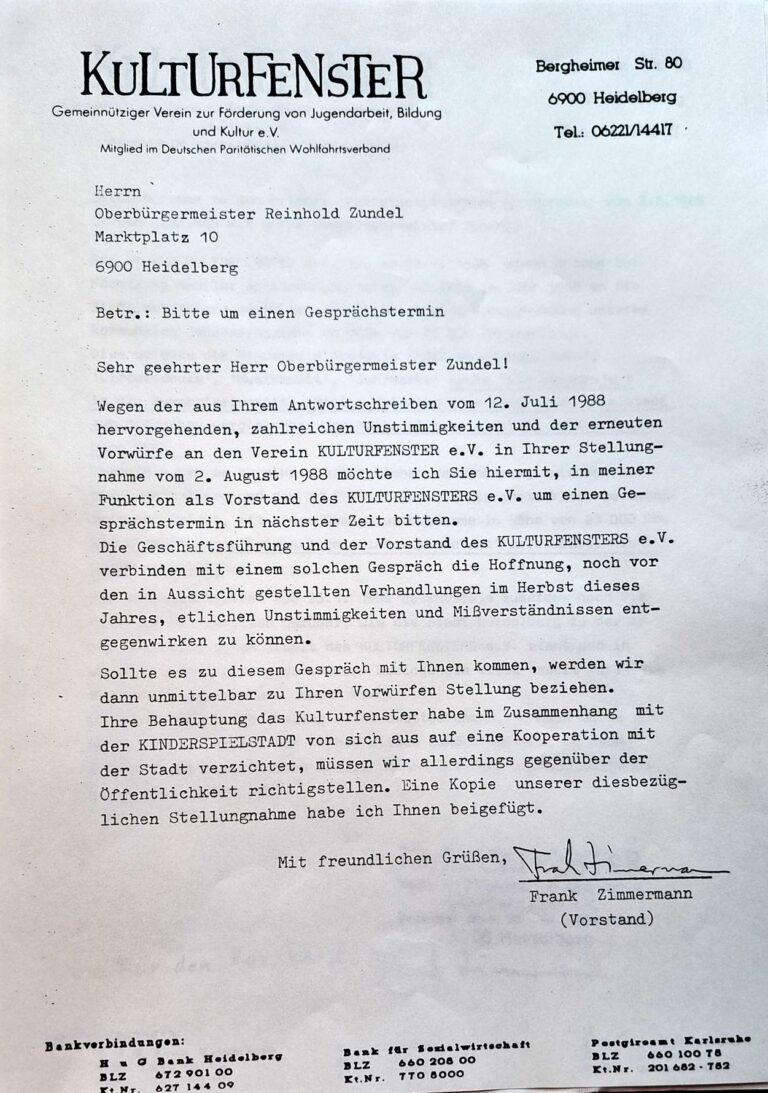

Vorstand Kulturfenster bittet Zundel um einen Gesprächstermin

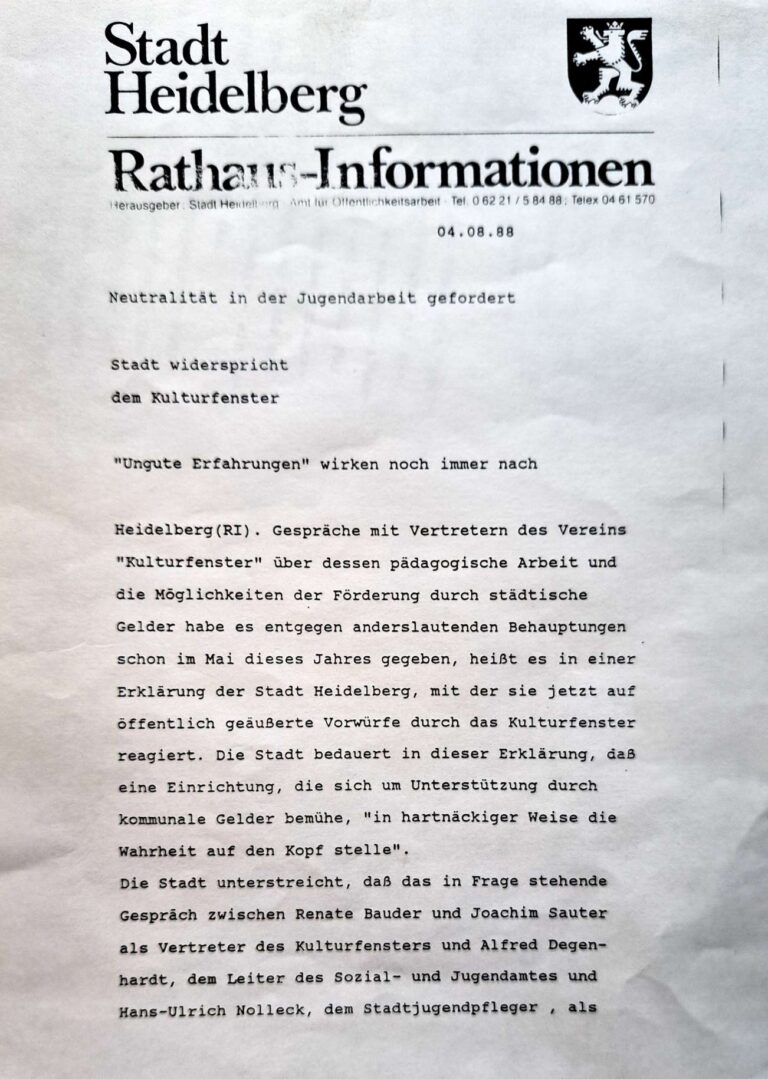

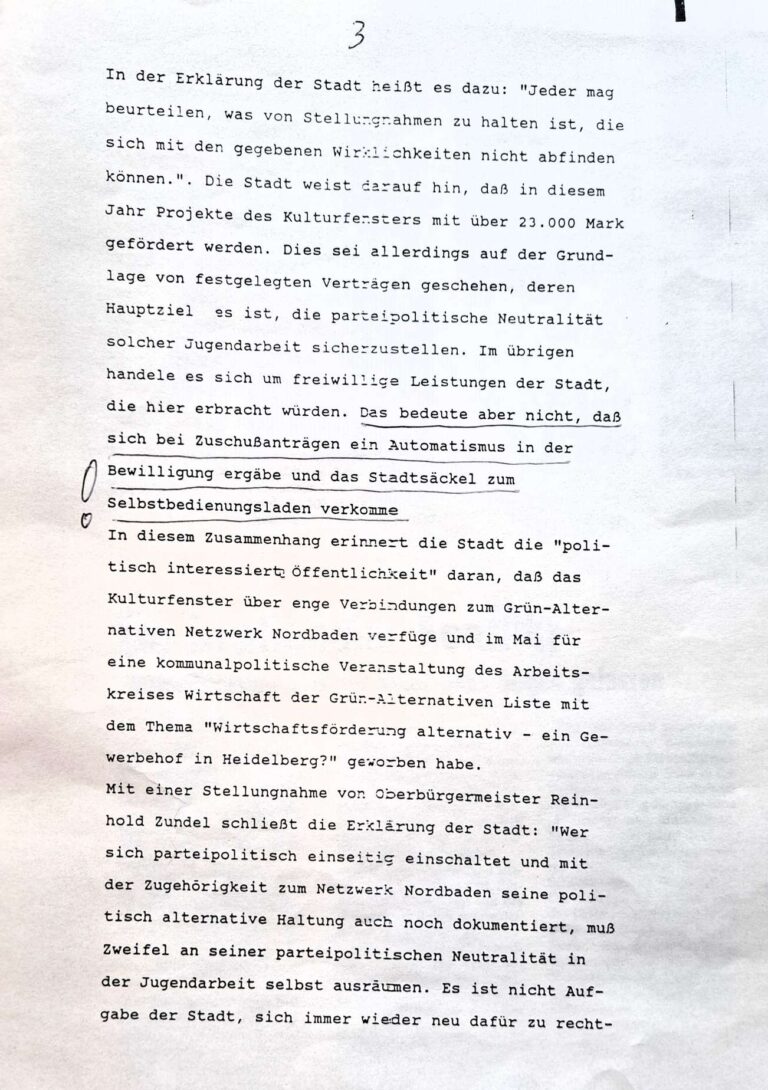

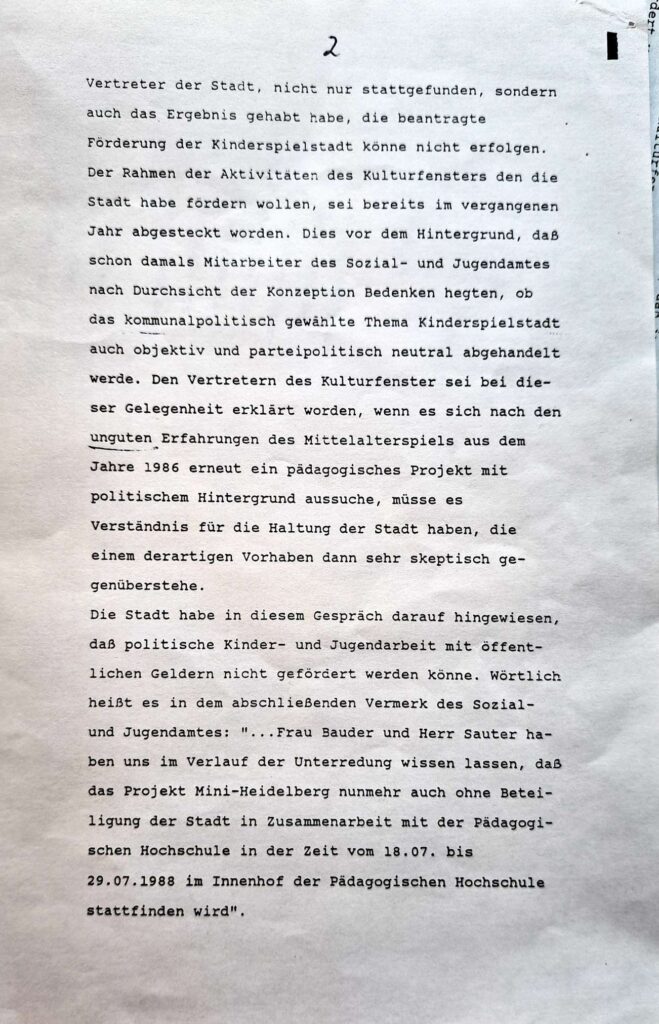

4.8.88: Stadt widerspricht:

KULTURFENSTER stelle …“hartnäckiger Weise die Wahrheit auf den Kopf…“

Beim Vorwurf ans Kulturfenster, es stelle die „Wahrheit auf den Kopf“ geht es um die Frage, ob das KULTURFENSTER Mitglied im Netzwerk Selbsthilfe Nordbaden e.V. sei. Dieses Netzwerk unterstützte in den 80 er Jahren neue, alternative Projekte im Sozialbereich und selbstverwaltete Betriebe bei ihrer Gründungsphase. Die relativ geringen finanziellen Fördermittel des Vereines stammen meist aus Spenden von Mandatsträgern der gerade neu gegründeten GRÜNEN Partei.

Die gerade frisch gewählten studentischen Vorstandsmitsglieder des KULTURFENSTER e.V. verleugneten gegenüber der Stadt Heidelberg die Mitgliedschaft des KULTURFENSTERS in diesem Verein Selbsthilfe Nordbaden, obwohl vereinsintern die Gründungsakteure des KULTURFENSTERS nicht nur auf diese Mitgliedschaft sondern auch auf das sehr gute Informationsarchiv des Oberbürgermeisters hingewiesen hatten. Ihm blieb in der Regel nichts verborgen.

Das Leugnen der Mitgliedschaft des KULTURFENSTERS im Netzwerk Nordbaden war natürlich ein gefundenes Fressen für OB-Zundel.

Zwischen KULTURFENSTER und Stadt Heidelberg entwickelte sich dazu folgender Schriftverkehr, auch nahm das Selbsthilfenetzwerk selbst Stellung und versuchte verklausuliert dem städtischen Vorwurf aus dem Weg zu gehen.

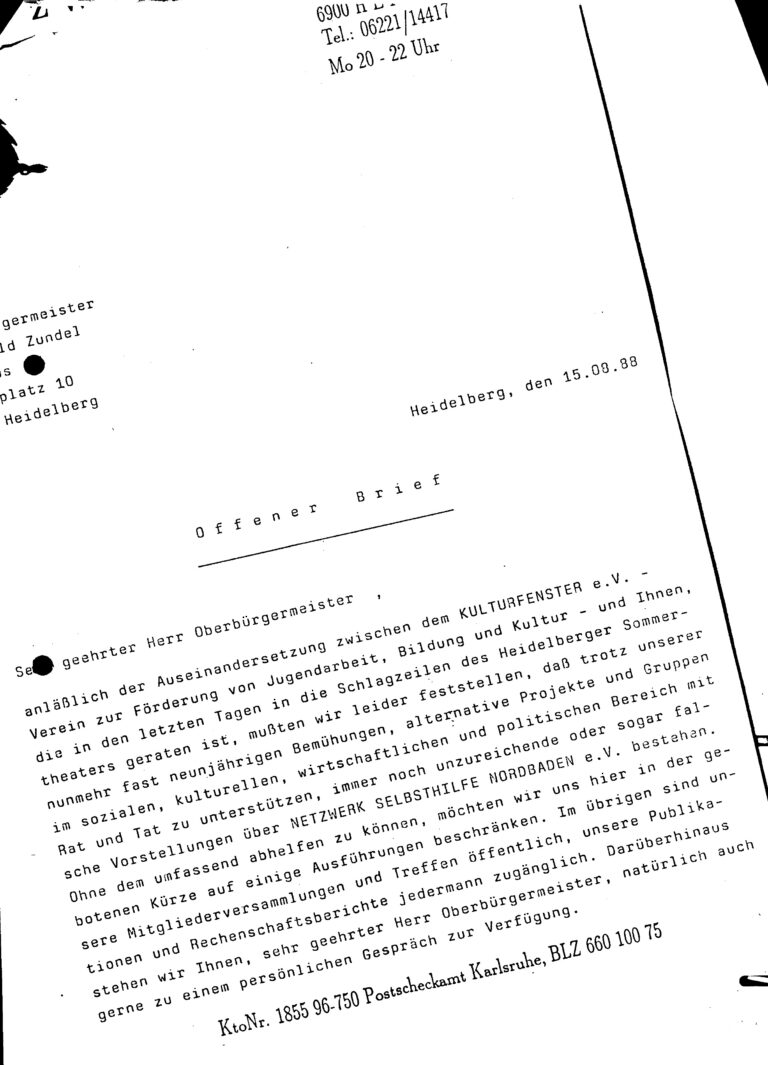

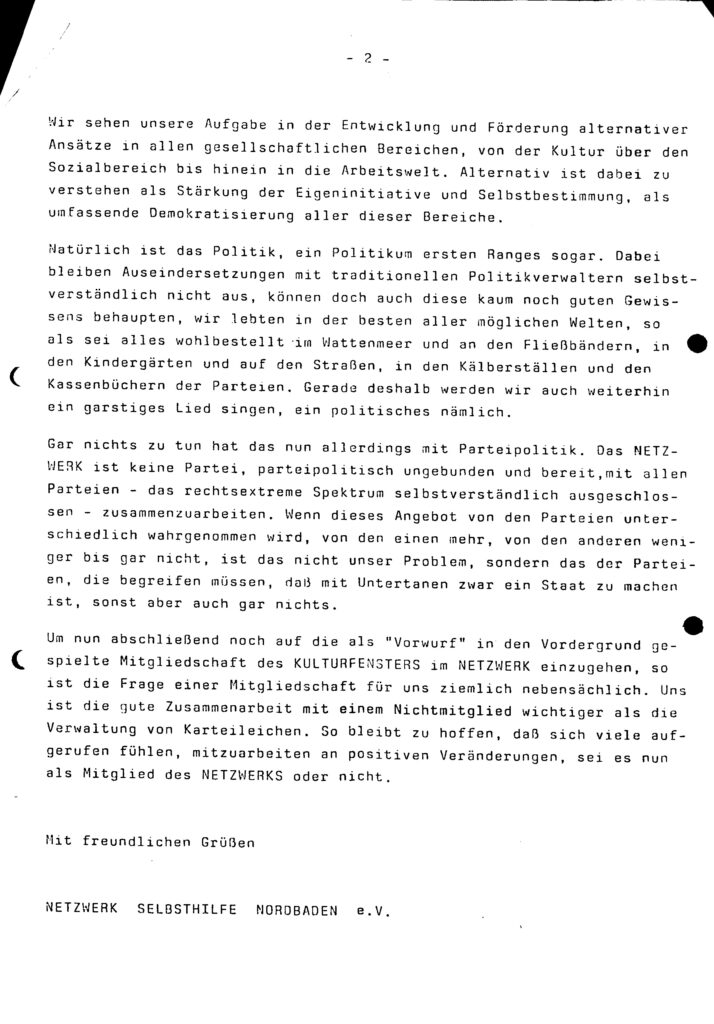

15.8.88: Netzwerk Nordbaden an OB Zundel: „…Sie müssen begreifen, dass mit Untertanen zwar ein Staat zu machen ist, sonst aber auch gar nichts…“

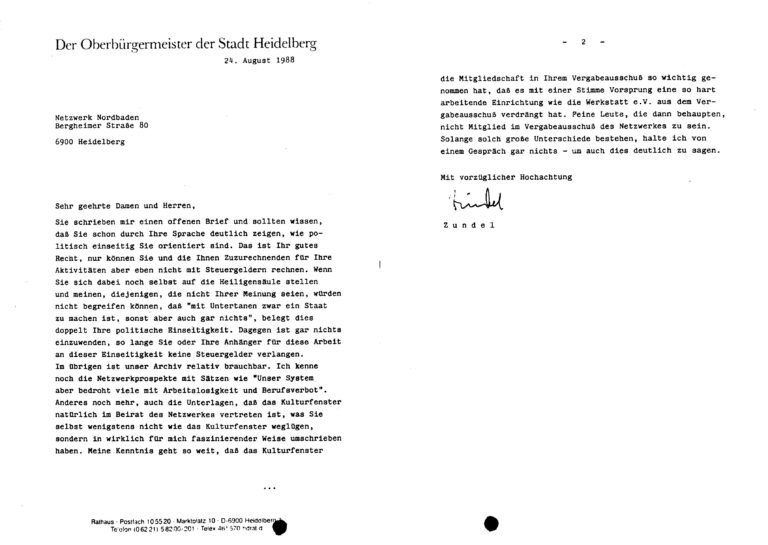

24.8.88: Zundel an Netzwerk Nordbaden: „…Unser Archiv ist relativ brauchbar…Natürlich ist das KULTURFENSTER im Beirat des Netzwerks vertreten….

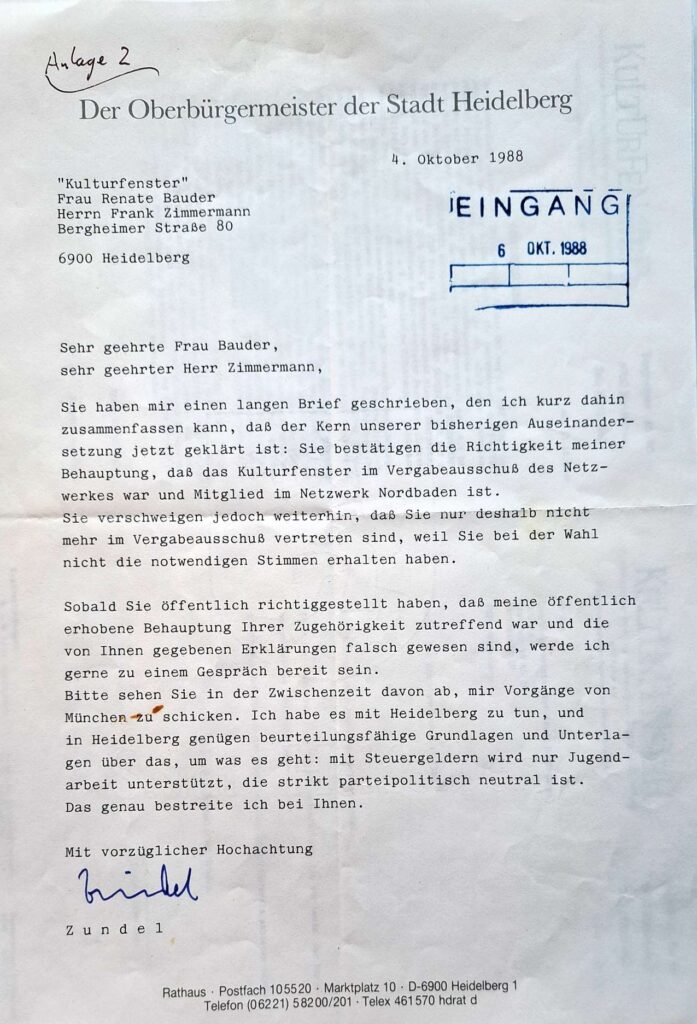

4.10.88: Zundel wiederholt den Vorwurf, das KULTURFENSTER sei parteipolitisch nicht neutral:

13.10.1988: KULTURFENSTER gibt in der RNZ Mitgliedschaft im Selbsthilfenetzwerk Nordbaden zu.

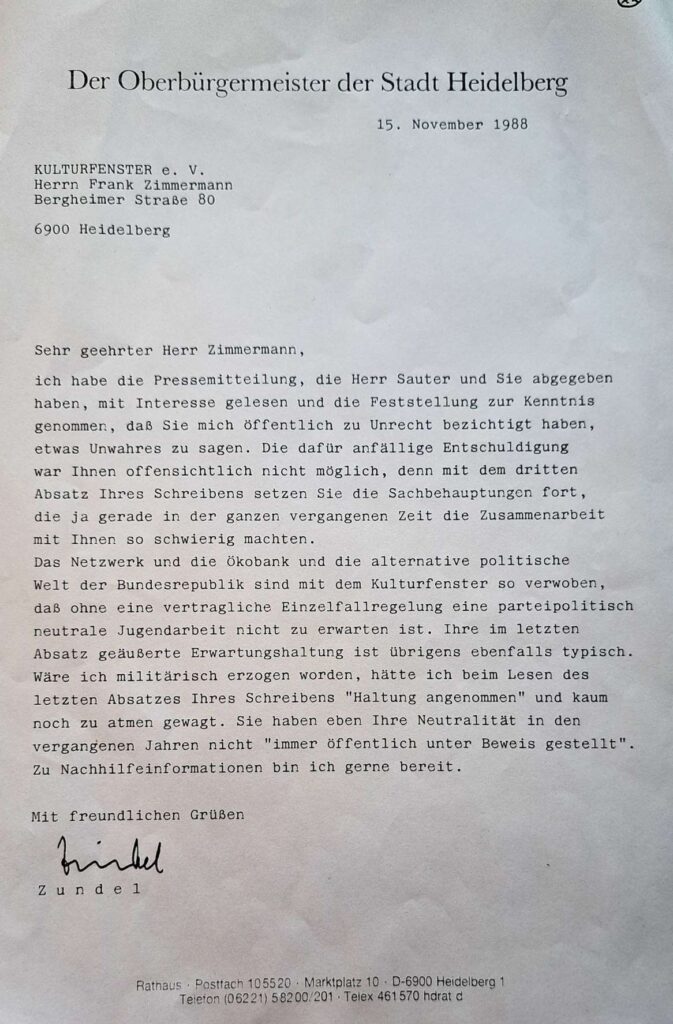

15.11.1988: Zundel gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden.

1989: Götterdämmerung in Heidelberg